|

熊谷守一美術館(H.17.5.7)

今年のGWは平日2日を休めば10連休という大型連休だった。私も何年か振りで7連休を取った。大勢の猫たちと足の悪い母親と離れて旅に出る気にもならず、家を拠点に、日頃できないことを気の向くままにすることにした。時計を外し、気ままに時を過ごす……それだけで十分だった。

5月の3日、ゴッホ展を見に行くことにした。母親も一緒だから、車で出かける。都内の交通量は思いのほか多く、北の丸まで小一時間かかった。高台の新緑の木陰に白いキャンバス地のパラソルの連なりが見える。昼食をとる予定にしていたレストランだ。その日本らしからぬ光景にわくわくしながら、視線を道路脇に落とすと、なんと長蛇の列。えっ?この列、もしかして、ゴッホ展?……列は角を曲がり、美術館の入り口に繋がっていた。母親が長時間並ぶのは無理な相談だ。急遽予定変更。兼ねてから訪ねてみたいと思っていた熊谷守一美術館に向かうことにした。どこにでも連れて行ってくれるカーナビの有り難さ。住宅街も迷うことなく進む車の前方に、こぢんまりとしたコンクリートの建物が見えた。一度も来たことがない場所だが、その建物だけがひときわ明るく、手招きしているように感じられた。近づくにつれ、壁面に描かれた蟻の絵が目に入る。間違いない、ここが熊谷守一美術館だ。

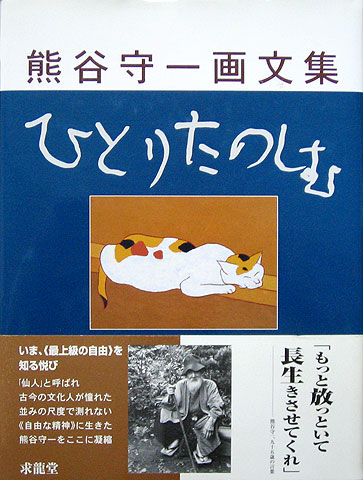

NECOZANMAI の店を訪ねてくださる方の中にも、熊谷守一ファンは多い。書棚にある氏の画文集『ひとりたのしむ』を見つけて、しばし熊谷談義に花が咲くのだ。私が氏のことを知ったのは、2年ほど前のことだろうか。NHKで、氏の番組を見た夫が、そこに描かれた熊谷守一の生き様と猫の絵に感銘を受け、私に話してくれたのだ。番組を見逃した私は、純粋な興味半分、悔しさ半分で、先の画文集を手に入れた。 そこで目にした作品に、私は度肝を抜かれたが、やがてその驚きの理由が単純な構図でも、オレンジ色の輪郭線と平塗りという作風でもないことに気づいた。描く者と描かれるものとの境目がないように思えたのだ。氏の描く猫も蟻もかたつむりも、描く対象ではなく、熊谷氏と同化して、氏そのもののように感じられるのだ。 そこで目にした作品に、私は度肝を抜かれたが、やがてその驚きの理由が単純な構図でも、オレンジ色の輪郭線と平塗りという作風でもないことに気づいた。描く者と描かれるものとの境目がないように思えたのだ。氏の描く猫も蟻もかたつむりも、描く対象ではなく、熊谷氏と同化して、氏そのもののように感じられるのだ。

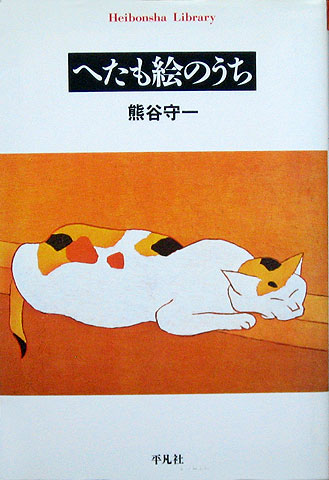

この衝撃は、熊谷氏に対するさらなる興味を引き起こし、『へたも絵のうち』を読むことになる。 この本は、日経新聞に連載された『私の履歴書』をまとめたもので、記者に向けて語る氏の生のことばを味わうことができる。その語り口に滲む氏の生きよう、感じようは、思いもよらない多くのエピソードと共に、私には衝撃でありながら、作品と氏の一体感を裏付けるものだった。 この本は、日経新聞に連載された『私の履歴書』をまとめたもので、記者に向けて語る氏の生のことばを味わうことができる。その語り口に滲む氏の生きよう、感じようは、思いもよらない多くのエピソードと共に、私には衝撃でありながら、作品と氏の一体感を裏付けるものだった。

猫の絵、と云えば、藤田嗣治氏を思いおこすが、熊谷氏と藤田氏は、同時期、東京美術学校(現 芸大)に学んでいる。上の学年にいた熊谷氏を藤田氏は在学中から知っていたという。私は、絵の知識も技術もないが、熊谷氏の猫を見たときに、藤田氏の猫との対照を感じた。熊谷氏のくっきりとしたオレンジの輪郭線、対するは藤田氏の面相筆で描いた繊細な墨の輪郭。二人にとって、それぞれの輪郭線は大きな課題であり、到達の証でもあったように思う。同じ輪郭線にこだわりながら、その線はまったく対照的であり、作品全体も異なる世界感を持つ。『へたも絵のうち』の中に、こんな下りがある。

…藤田嗣治さんとは、日動画廊の展覧会や藤田さんを中心にした濤友会という会などで何度か会いました。……何回か会いましたが、私とはちょっと暮らし向きが違うという感じでした。

藤田氏についての短い言及、「ちょっと暮らし向きが違う」という表現の中に、すべてが集約されているような気がして、妙に印象に残った。そして、尽きぬ興味は藤田氏へも及び、藤田氏の作品展を見に画廊に出かけ、大きな画集『素晴らしき乳白色』を買い込み、その生涯を描いた『「異邦人」の生涯』を一気に読んだ。

千早の自宅の庭に横たわり、蟻をじっと見続けるような暮らしを続けた熊谷氏には、超俗の仙人のイメージがあり、その生きようは不器用ともとられがちだが、果たしてそうだろうか。超俗には違いないが、自分の欲するままに、無理せず生き抜いた熊谷氏は、世俗の圧迫に屈しないとてつもない耐性を生まれながらに持っていたのだろう。他方、その変幻自在な画風には器用ささえ感じる藤田氏は、周囲に翻弄され続け、悲鳴をあげ続けた生涯のように思える。

熊谷氏の猫は熊谷氏そのものに見える一方、藤田氏の猫に戸惑いのようなものを感じるのは私だけだろうか。

熊谷氏が晩年、一歩も外に出ることなく過ごした千早の家が、今美術館となって目の前にある。コンクリート打ちっぱなしの建物から、氏の生活の匂いを嗅ぐことはできないが、それでも不思議なほど気取りがなく、あたたかささえ感じるのは、この地にしみ込んだ氏のオーラのためかもしれない。画廊CAF?で一息いれる。周囲には、さまざま作家の塑像が置かれている。『ななめってるミミコ』と名付けられた春山チヨさんの猫の作品が一番奥に置かれていた。私はその題名の洒脱さが大いに気に入り、無性に嬉しかった。い いことは続くもので、『熊谷守一の猫』という画集を見つける。『ひとりたのしむ』に収められていた作品のモチーフは様々で、とりわけ猫が多いという印象がなかっただけに、一冊の画集になるほど猫を描いていたことが意外でもあった。もっとも、『ひとりたのしむ』も『へたも絵のうち』も、表紙は同じ三毛の『牝猫』だ。(その三毛猫は、「柱猫」と呼ばれていた全盲の猫だ。熊谷氏はこの猫を特に大事にしていたという。)猫は熊谷氏の生きようの象徴なのかもしれない。 いことは続くもので、『熊谷守一の猫』という画集を見つける。『ひとりたのしむ』に収められていた作品のモチーフは様々で、とりわけ猫が多いという印象がなかっただけに、一冊の画集になるほど猫を描いていたことが意外でもあった。もっとも、『ひとりたのしむ』も『へたも絵のうち』も、表紙は同じ三毛の『牝猫』だ。(その三毛猫は、「柱猫」と呼ばれていた全盲の猫だ。熊谷氏はこの猫を特に大事にしていたという。)猫は熊谷氏の生きようの象徴なのかもしれない。

さっそく買った猫の画集を小脇に抱えて、展示室に移る。作品の一点一点に付けられた熊谷榧さんの短いコメントには、父への思いが溢れている。各時代の作品と作風を見ながら、オレンジの輪郭線と平塗りに至るまでの道のりに思いを馳せると、「オレンジの輪郭線と平塗り」が悟りの世界のように映る。オレンジに縁取られた白猫が目をつむったままで、立ち去る私たちを見送ってくれた。

|